地库加腋大板采用弹性板并考虑梁板变形协调设计方法存在的问题以及应对对策

地库加腋大板采用弹性板并考虑梁板变形协调设计方法存在的问题以及应对对策

一、 前言

随着计算软件功能逐步完善,并且越来越多开发商对一次土建成本越发关注,又由于地下车库在结构中所占比重很大,近来存在某些设计院在某些工程地库顶板结构计算设计中,尤其当采用主梁加腋大板中突破传统的做法,采用弹性板并考虑梁板变形协调共同作用的设计思路,充分发挥材料受力潜能,以此达到节约材料用量的目的,此种设计思路在理论上是可行的,但在具体如何实现的问题上如何做到经济同时不存在安全隐患是关注的重点,由于软件在计算此类问题上虽然已经能够实现,但其结果是否合理是否可以直接用来设计值得商榷。本文以YJK软件为例,对在模型计算实现上以及施工图配筋处理上应注意的问题进行分析探讨,并且对此种设计模式可能存在的安全问题进行重点关注。

二、 加腋大板考虑梁板变形协调设计在yjk中实现

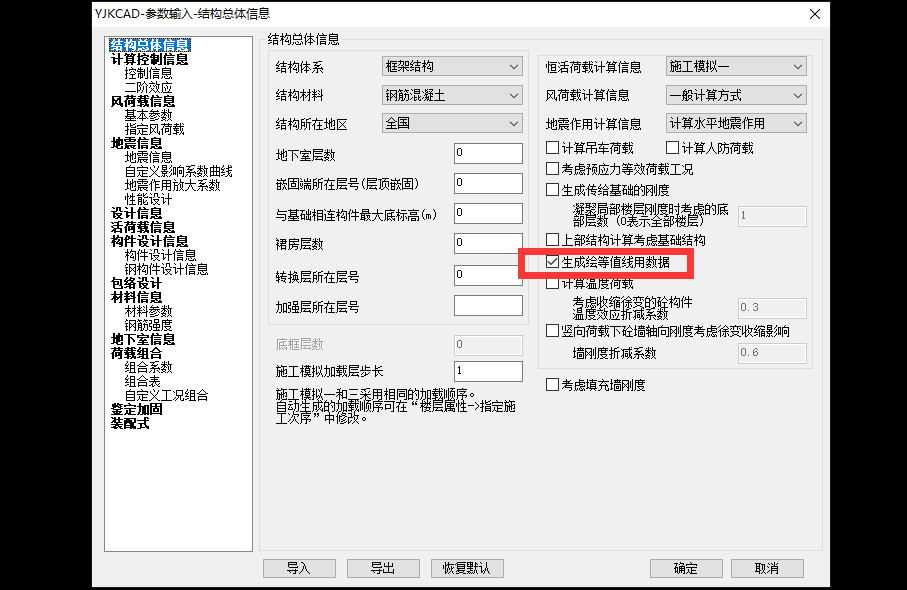

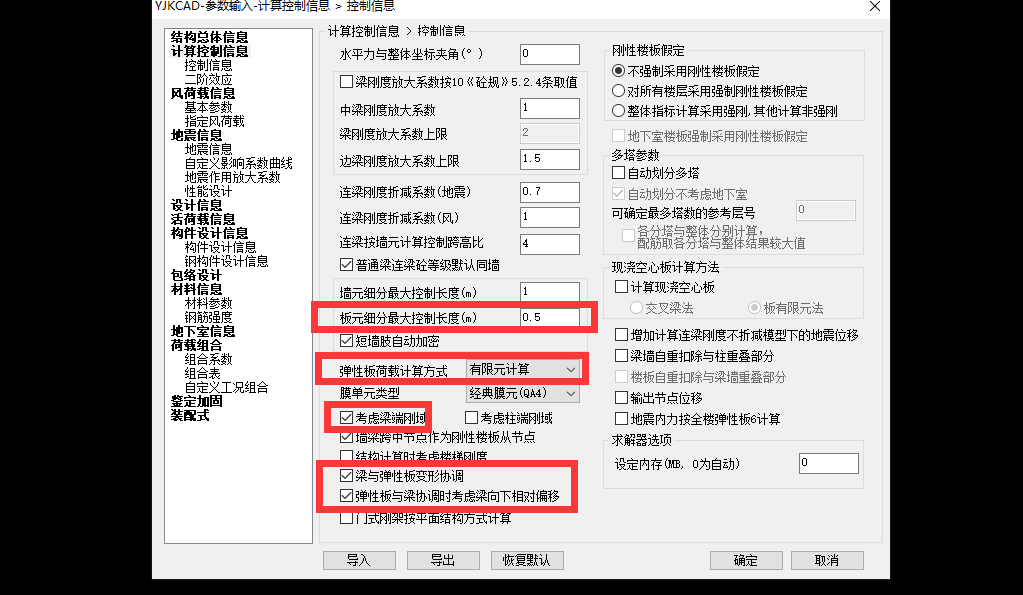

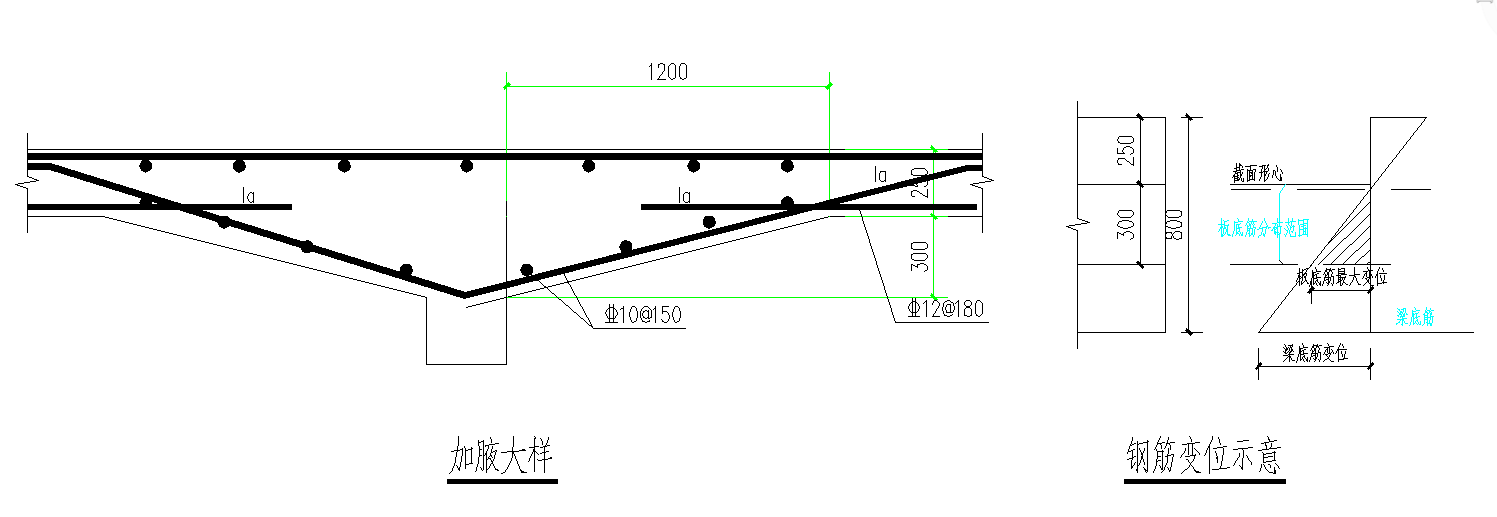

1、以一普通地库顶板结构为例,标准柱网8.1mx8.1m,覆土1.5米,活载5kn/㎡,梁截面300x800,板厚250mm,板加腋尺寸为300x1200(腋高x腋长),参数选取上,楼板应定义成“弹性板6”考虑楼板的面外刚度,总体信息中应勾选“生成等值线用数据”,弹性板计算方式应采用“有限元计算”,考虑“梁板变形协调”,梁扭矩折减系数按“1.0”,不考虑“T型梁”,不考虑调幅。

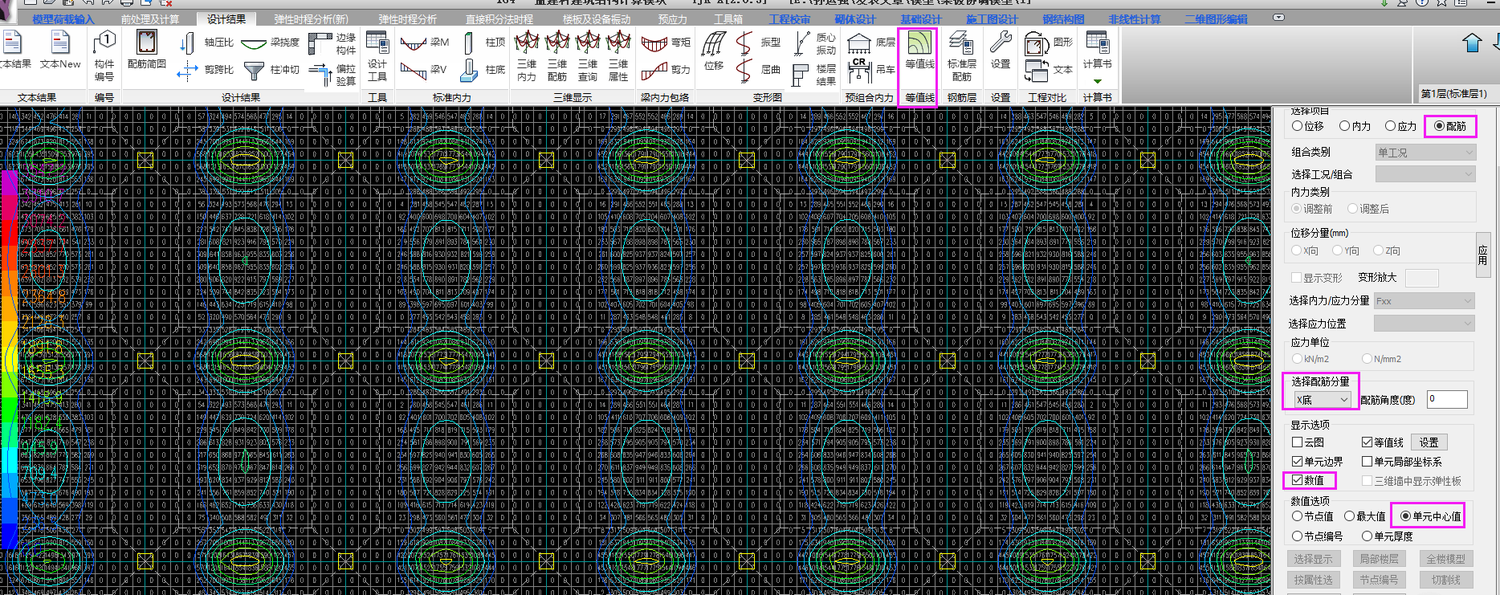

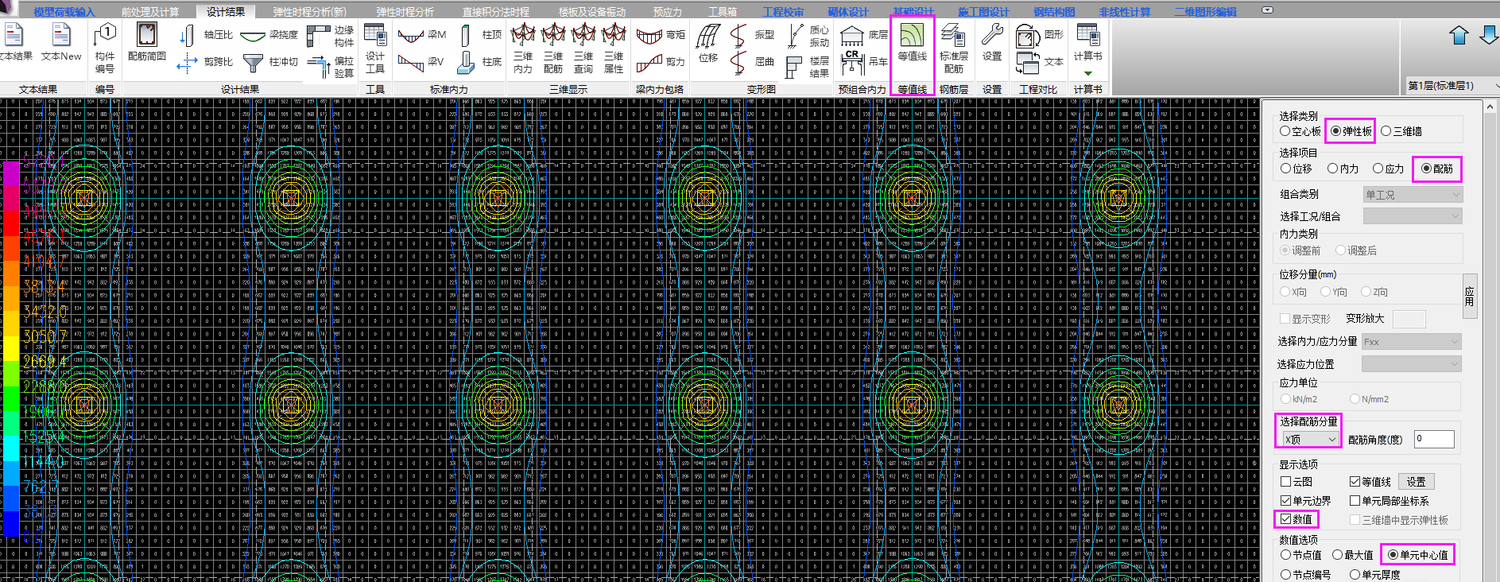

2、结果选取上,对梁配筋与传统结果模式一致,板配筋应按有限元结果,如下图输出结果采用。

板底部计算配筋

板顶部计算配筋

以上板筋可选取加腋范围内有限元计算值的平均值进行钢筋配置;顶部支座钢筋长度可按跨度的1/4设置(同传统板配置长度),底部按跨中最大值通长配置。

3、初步分析:板的平面外刚度初步保守仅考虑腋宽范围,厚度为变截面250mm~550mm(考虑到模型中梁按杆系建立,板算至梁轴线处考虑),宽度为2700,则板的抗弯模量为EI/L,由于E及L取值于梁一致,仅比较截面惯性矩即可,![]() ,对于梁

,对于梁![]() 由此可见板的抗弯刚度要高于梁,板分担比例1.94/(1.94+1.28)=0.60,说明板将分担掉近60%的外力,即梁承担的力减少近60%,梁受力大大减小。

由此可见板的抗弯刚度要高于梁,板分担比例1.94/(1.94+1.28)=0.60,说明板将分担掉近60%的外力,即梁承担的力减少近60%,梁受力大大减小。

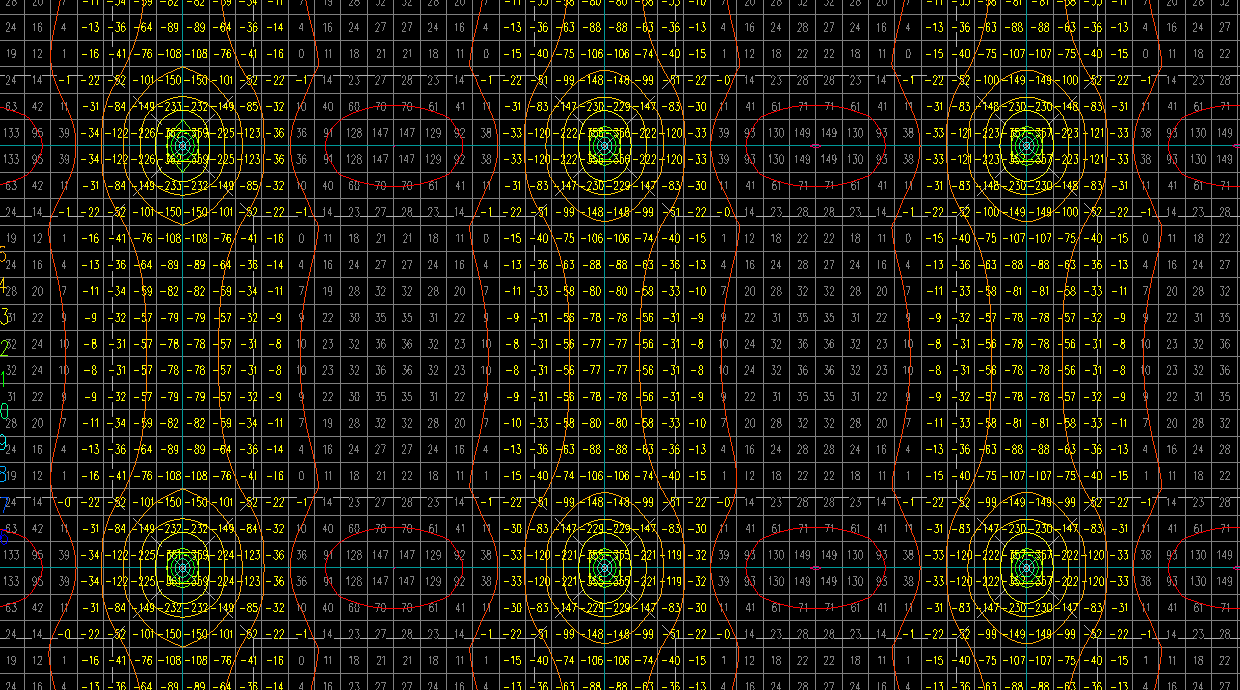

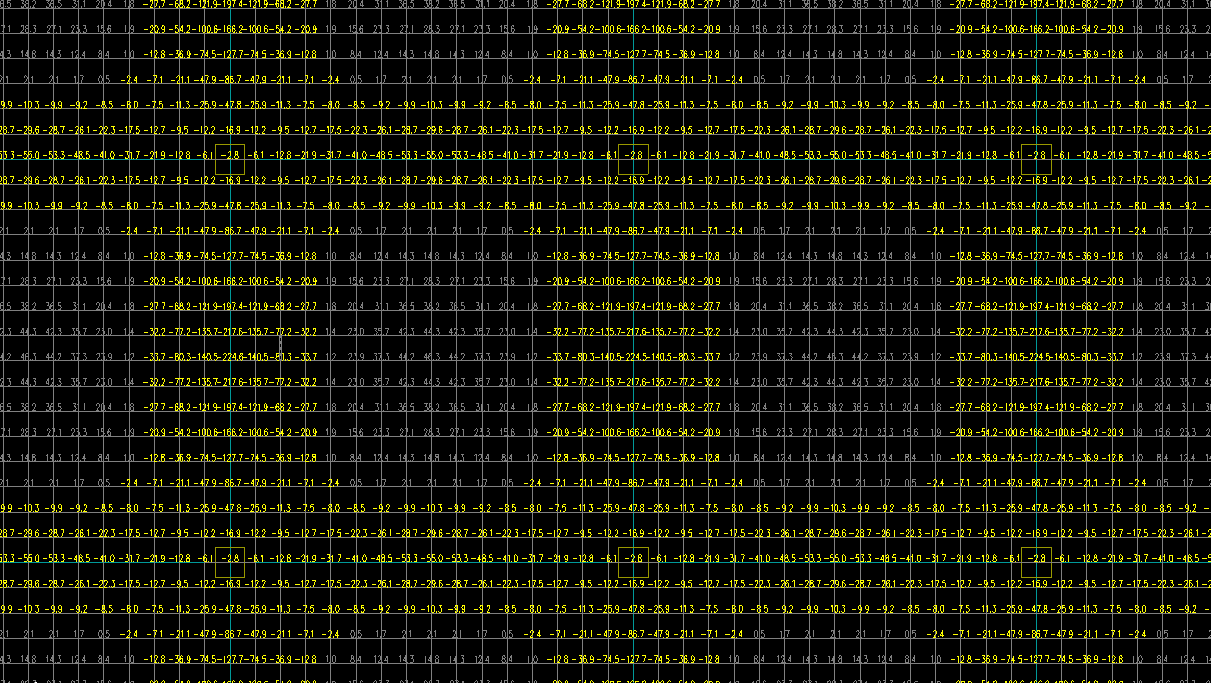

4、考虑梁板变形协调于传统算法计算结果对比(仅比较恒载工况)如下:

考虑梁板变形协调算法-梁恒载下弯矩结果:

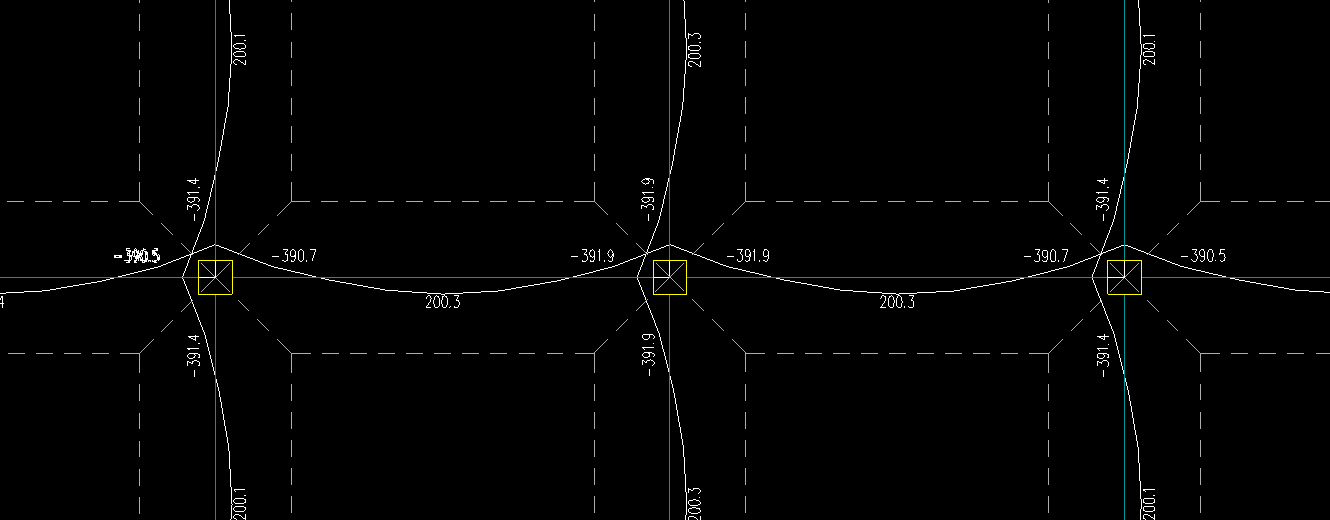

考虑梁板变形协调算法-板恒载下弯矩结果:

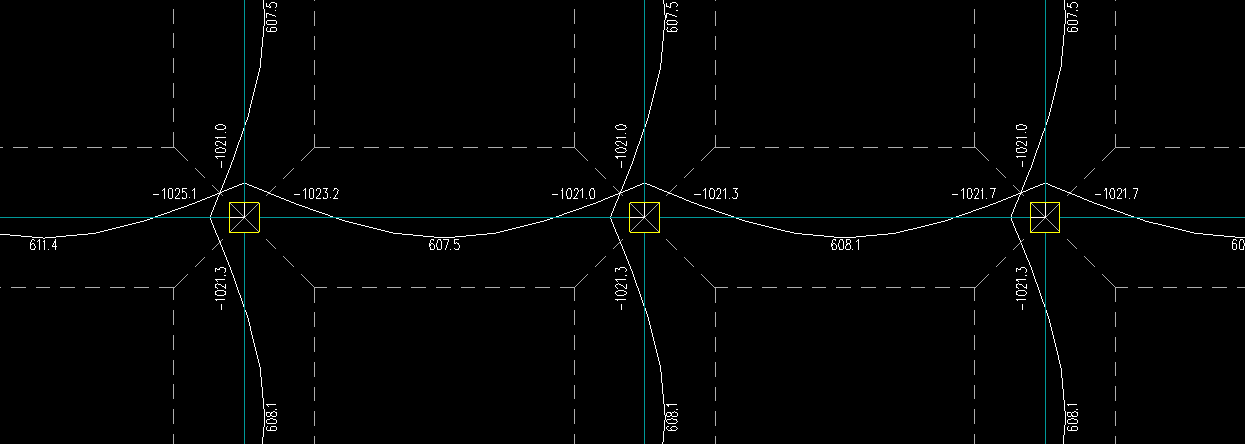

传统算法-梁恒载下弯矩结果

传统算法-板恒载下计算结果:

计算结果分析:根据电算结果,传统算法下梁端总弯矩为1021.7knm,考虑梁板变形协调算法下梁端及板支座总弯矩约为390.9+672.8=1063.7knm,总弯矩接近,梁端弯矩两种计算结果比较如下:390.9/1021.7=0.383,传统算法梁承担所有弯矩,故考虑梁板变形协调模式计算值为传统算法弯矩计算值的0.383,即梁弯矩比传统算法减小了62%左右,与初步分析结果基本吻合。

板受力模式完全变了,受力模式接近无梁楼盖形式,柱顶附近板受力最大,支座处加腋范围柱上板带恒载下总弯矩为672.8knm,梁端减小的弯矩全部转移到板上。

两种设计模式绘制施工图经济指标统计对比如下:

项目 | 经济指标对比 | ||||

结构面积 | 钢筋量 | 平米含量 | 混凝土量 | 平米含量 | |

传统算法 | 65.61 | 3372.00 | 51.39 | 25.37 | 0.39 |

梁 | 65.61 | 1935.00 | 29.49 | 5.83 | 0.09 |

板 | 65.61 | 1437.00 | 21.90 | 19.54 | 0.30 |

弹性板考虑梁板变形协调 | 65.61 | 2778.50 | 42.35 | 24.13 | 0.37 |

梁 | 65.61 | 649.50 | 9.90 | 3.89 | 0.06 |

板 | 65.61 | 2129.00 | 32.45 | 20.24 | 0.31 |

经济性对比结论:采用主梁加腋大板当采用弹性板并考虑梁板变形协调作用时用钢量比传统算法少约9kg/㎡,节约量还是比较可观;腋宽腋高不变时,由于梁宽变小,混凝土用量也比传统算法略省,综合来说此方法比传统算法节省成本每平米节约达55元。

三、 采用加腋大板考虑梁板变形协调设计存在的问题

1、板冲切问题

由于此种算法接近无梁楼盖模式,在计算中梁的大部分剪力转移到板上,转化为板的冲切问题,由于模型计算时候并没有计算板冲切,如果直接采用模型计算结果可能存在安全问题,故需要后期人工复核板的冲切问题,尤其对于边跨,或者存在大小跨时应考虑弯矩不平衡引起的冲切问题,应重点关注。

2、梁板底部钢筋受力不协调的问题

模型计算通常按照梁板抗弯刚度分配弯矩后,梁板根据所得弯矩各算各的配筋,但实际上梁板整体浇筑,由于梁截面比板截面高,并且顶面平齐,顶面钢筋可以协同受力,但底部梁底比板底要低,这样的话,当梁底部钢筋应力达到设计值时,对于此处板底钢筋是不可能达到设计值,从变形角度来看,此处变形不足以让板底钢筋达到应力设计值,如此后板承担的弯矩势必变小,梁分担的弯矩自然增大,梁底钢筋进入塑性变形达到一定程度,板底钢筋才可能达到设计值,不过在这样的情况下,梁底可能出现较大裂缝,难以满足正常使用的要求。如下图所示。

四、 采用加腋大板考虑梁板变形协调设计采取的措施建议

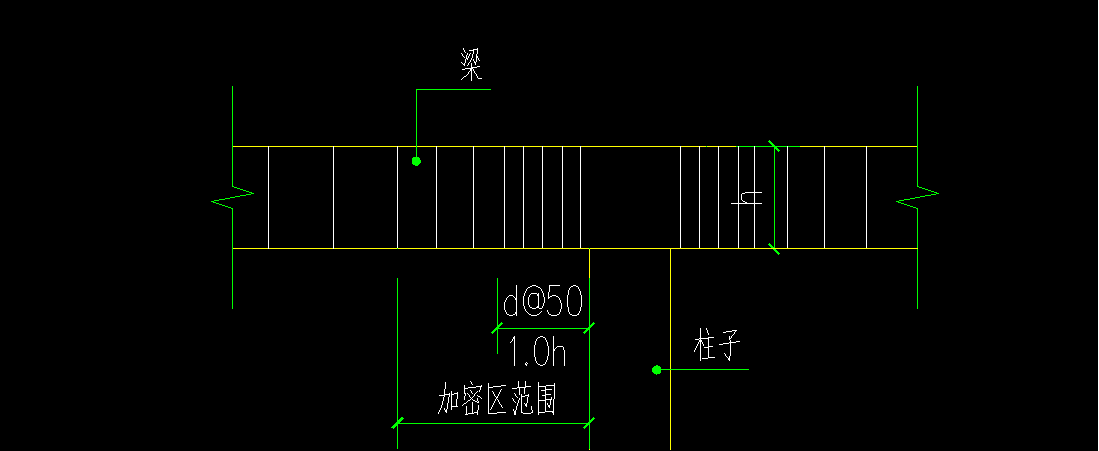

1、针对板冲切可能不足问题,建议无论抗冲切是否满足计算,建议梁端箍筋从柱边算起至1倍梁高范围内增设附加箍筋d@100,即相当于1h范围内梁箍筋 间距调整为d@50进行加强处理同时也作为抗冲切钢筋使用,如此处理后对于受力比较大时仍可能不满足计算,可以通过增大此附加抗冲切钢筋直径解决并留有一定富余量。

针对梁板底部钢筋受力变形不协调问题,建议按以下方式加强处理(任选其一),其一对板底部钢筋进行比例放大,由于板筋强度无法用满,通过等比例增加钢筋量解决,具体操作为:梁高度与加腋板平均厚度比值,用该值作为板底部钢筋放大值,如此处理以弥补不协调问题,如本案例中放大系数为a,(250+500)/2=375,a=800/375=2.13;其二加腋范围板底钢筋等效到梁底,等效原则为板底钢筋总量x等效系数b(加腋板平均厚度与梁高比值),如本案例中等效系数为(250+500)/2=375,b=375/800=0.47,即相当于板底一半的钢筋移置在梁底,剩余钢筋在板底均匀布置。

五、 结论

按以上分析可知,当采用梁板变形协调以后,仅经济性要比普通算法优异,此种受力模式介于无梁楼盖与有梁楼盖之间的一种形式,材料利用率相对较高,但设计如果采取此种做法时需对模型计算结果进行复核并需要采取人为加强措施以确保安全,采用以上相关加强措施后,成本也会相应增加,整体的经济性优势并没有上述案例测算的那么多。如果实际工程中采用此种模式时建议对于柱网比较规整且跨数较多时可以考虑采用,但同时必须进行合理分析并采取必要的加强措施;对于大小柱网或者柱距大小不一时采用弹性板并梁板变形协调算法时可能会出现较多异常,且配筋量也相对较大,经济性不佳,此种情况建议采用传统算法比较合理,受力明确,安全性能保证。