关于塑性设计的组合梁腹板高厚比控制建议

关于塑性设计的组合梁腹板高厚比控制建议

一 引言

上篇文章笔者根据《钢结构设计标准》中关于腹板局部失稳控制公式总结出了关于塑性设计组合梁腹板厚度控制的基本原则及初步规律,即采用等效高度方法确定腹板厚度,多数情况腹板可按S4级控制。由于此方法缺少相关理论严谨的推导或直接规范依据,对于在工程中应用缺少依据,另外在操作上也不够便利,本篇依然就等效高度确定腹板厚度问题进一步与相关规范公式进行对比,从而验证此方法的准确性,并且总结规律与《钢结构设计标准》板件控制等级挂钩,方便实施提供一些参考。

二 塑性设计组合梁相关规范规定

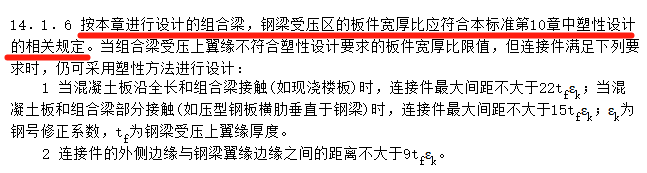

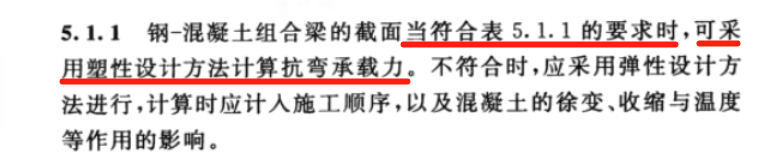

1、工业与民用建筑对此方面规定,《钢结构设计标准》中仅对塑性设计组合梁提出原则性要求,至少满足S2级,对于翼缘受压情况,争议较小,从规范条文看貌似更多的还是讲的翼缘板,但对于腹板厚度计算,规范并未讲清楚,更没有给出如何控制,由于腹板受压情况较复杂,也可能全截面受拉,也可能少部分截面受压等等,情况不同也很难用一个确定的数值限制高厚比,如果仅从规范字面意思来看直接按普通纯弯钢梁控制,那很多时候太过保守了。由于缺乏依据,实际工程中按S2级控制的情况非常普遍。

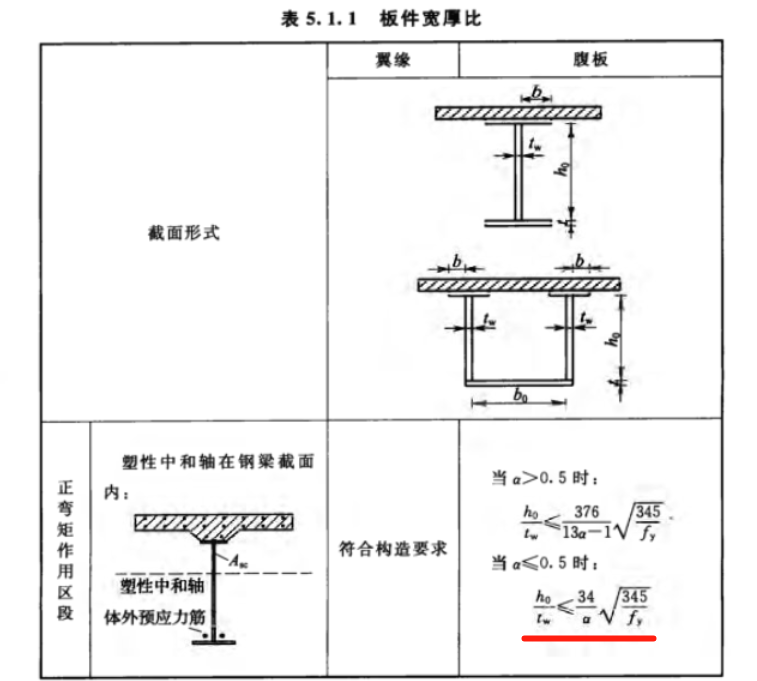

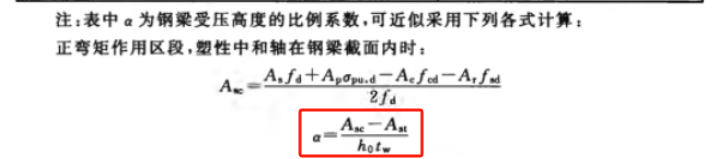

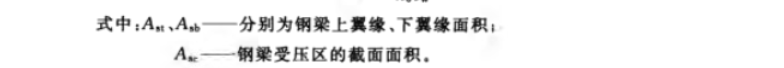

2、《钢-混凝土组合桥梁设计》桥梁规范关于组合梁板件高厚比计算则更清楚,更严谨,充分考虑了腹板受压区高度影响,可参考选用,但需注意以下问题,其一其钢材强度修正采用基准强度不同,钢标中采用Q235为基准强度,桥梁规范则采用Q345为基准标准;其二由于组合梁情况不同,钢梁腹板受压区高度也会不同,不同的腹板厚度又影响受压区高度,严格讲这是个需要多次试算的过程,实际操作上也只能先假定一个腹板厚度,然后可计算出受压区高度,不满足时则需要重新调整腹板厚度验算直至满足,当然也可调整翼缘截面,总之在应用上不够便捷。

三 等效高度计算腹板厚度与桥梁规范算法对比

1、等效高度算法是以2倍腹板受压区高度作为等效高度计算腹板高厚比,具体参照钢标对于腹板正应力下正则化高厚比控制,当此参数小于某一数值后,即可保证受压区高度内腹板在正应力下全截面到达屈服并且不出现失稳。结合钢标给定的S2级限值,便可知此正则化高厚比限值约为0.4。即≤0.4时,可保证受压区腹板完全进入塑性。从而可确定腹板厚度。

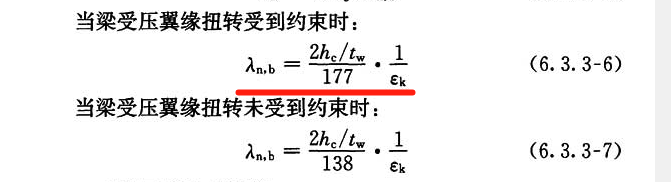

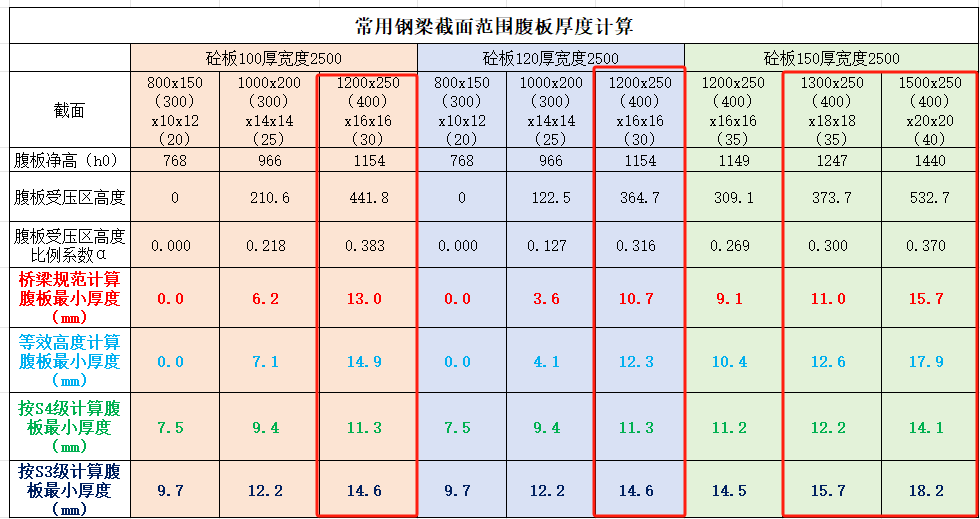

2、等效高度计算腹板厚度与桥梁规范算法均考虑了腹板受压区高度影响,大体原则是一致的,现结合民用建筑常见钢梁截面范围,进行对比两者在计算结果上的差异,具体结果详见下表。

由以上结果对比可知,

(1)两种算法结果非常接近,且变化规律一致,采用等效高度计算结果比桥梁规范算法略保守一些。从而也印证了等效高度算法是可信的,建筑工程中采用等效高度控制是合适的。

(2)对于一般工程而言,组合梁钢梁受压区高度均较小,通常不超过0.3;

四 腹板厚度取值简化处理

1、各算法计算腹板厚度与钢标S4级、S3级对比

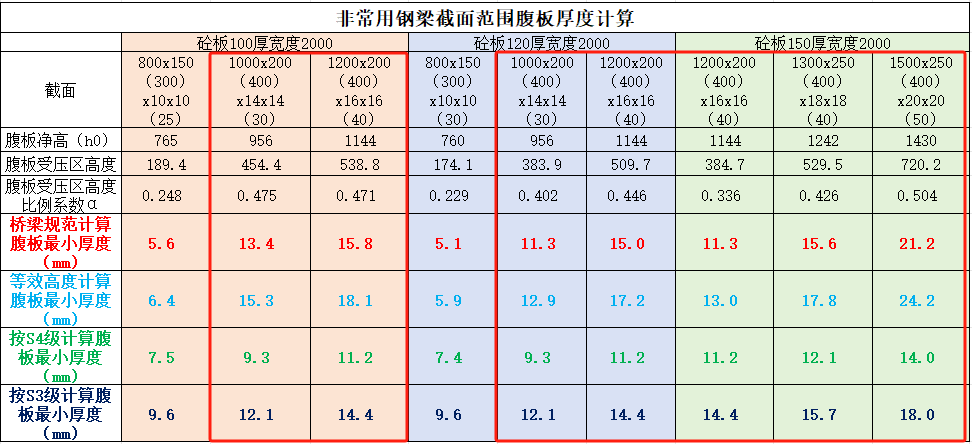

无论采用桥梁规范的算法还是等效高度算法,均需要先求出腹板实际受压区高度,需要多次试算,对于设计操作上比较繁琐,为方便操作,以下仅可能找出一种近似选用方法,简化操作。现选择常用规格范围钢梁通过以上方法计算并与规范纯受弯钢梁S4、S3级限值进行对比,总结规律,具体对比见下表格。

表格一 常规情况-常用的截面范围(上下翼缘面积有较大差异)

表格二 非常规情况-极端的截面范围(上下翼缘面积差异非常大)

2、小结

根据以上试算结果,大致规律如下:

1)截面越大,受压区高度越大,腹板控制等级要求越高;

2)上下翼缘截面差异越大,受压区高度越大,控制等级要求越高;

对于一些极端的截面情况,即上下翼缘截面差异过大,腹板的厚度需求是非常大的,在实际工程中基本不会采用此种截面,以下主要是结合常用的截面范围,兼顾一些非常规截面,大致情况总结如下:

1)对于钢梁截面高度不超800mm,直接采用S4级确定腹板厚度是可行的,且有一定富裕;

2)对于通常情况,钢梁高度不超过1.0m采用S4级通常是可行;

3)对于1米以上钢梁,楼板建议至少120mm厚,钢梁腹板可采用S3级控制;

4)对于钢梁高度1.2米以上钢梁,楼板厚度建议不小于150mm,通常采用S3级可满足,对于一些截面较大,或翼缘面积差异过大时,需补充验证。

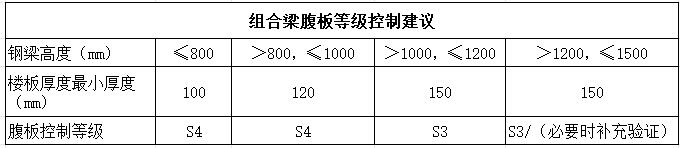

五 建议

考虑到实际工程,尤其是截面较大的梁,梁的腹板厚度通常也不会刻意卡着S4级,过薄的腹板运输或者安装过程中可能存在较大扭转并不合适,综合实际情况及经济性,对于民用建筑组合梁塑性设计时,钢梁腹板高厚比控制可参考下表:

以上建议表格,通常情况是可以满足的,并且有一定富裕量,对于一些极端情况,建议还是要以实际受压区采用等效高度算法或者桥梁规范验证。